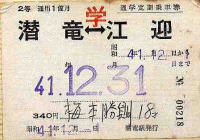

昭和37年7月9日

昭和37年7月9日

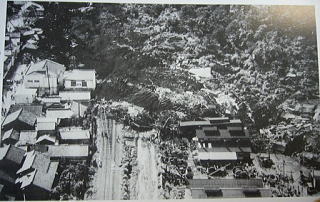

高さ100メートル、幅500メートルのボタ山が、1週間ほど降り続いた大雨の後に崩れ始めた。

雨の量は約630ミリだったと報道された。

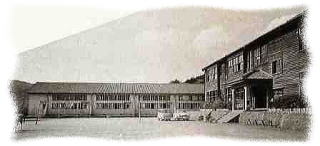

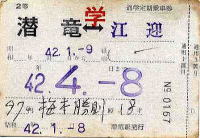

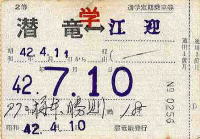

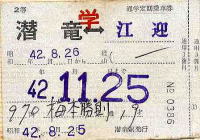

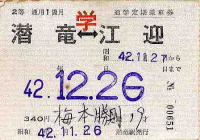

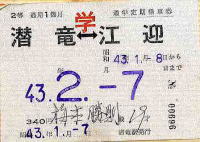

当時国鉄(現在はMR:松浦鉄道)松浦線の駅や国道204号線、田の元商店街、炭坑住宅200戸が見慣れていたボタ山の下に埋まってしまった。

町民381世帯(我が家も含まれる)、2、100人は避難していた不幸中の幸いと言っていいほど死傷者はいなかった。

戦後から昭和30年代にかけてゴールドラッシュと言われるような石炭産業は、次第に陰りを見せていたが、この日のボタ山崩れをきっかけに龍という町は終息へと加速していくのでした。

ボタ山の崩れを天災か、会社責任かで、もめたようだが、復旧費が莫大なこともあり、会社倒産を防ぐことを優先し、国費による復旧となった・・・しかし、行く末ははっきりと見えていたように思える。

| 測候所 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 鷲尾岳 観測所 |

144 | 54 | 33 | 125 | 146 | 0 | 123 | 13 | 637 |

・・ボタ山崩れの推移

第一次は、

7月8日(日曜日)始まった。前日の大雨は夜が明けるとともに小降りになっていた。

何時頃かは定かでないが、午前7時頃だったでしょうか、近くの変電所に落雷があった。

生まれて初めて聞く、轟くような大きな音で、落雷場所が近いこともあり「ピカッ」という光と同時に

「バリッ」という音だった。

今にして思えば、あの落雷が「ボタ山崩れ」の始まりだったように思える。が、しかし、すでに午前5時

には第4ボタ山の基部付近が崩落し始めていたのでした。

先ほどの落雷と同時期に近くの消防所のサイレンがけたたましく鳴り始めた。

大雨の後でもあるし火災が発生する事もなかろうにと思いつつ、飛び交う噂の中に「ボタ山崩れ」を知ったのでした。

私は我が家の自転車を持ち出し、向かった先は、国鉄潜龍駅ホームの向こう側。所謂、ボタ山側でした。

よく見ると、ボタ山基部付近の黄土色した部分が断続的に崩れ落ちていて、崩れた土砂の行く先は一般住宅(農家か)であった。

すでに土砂はその住宅を呑み込み始め、飼われていたであろう牛や豚も流されていたような記憶がある。

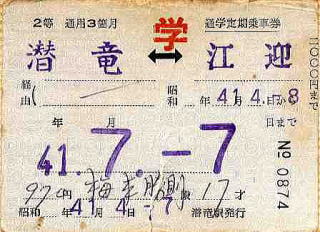

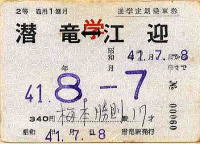

近くの野田川や畑などを埋め尽くしながら、午後6時頃には国鉄潜龍駅のプラットホームを呑み込み、さらに国道204号線に迫っていた。

それからしばらくの間に、国道は寸断され交通は全く遮断されたのでした。

第2次は、7月9日(月)前1時30分、第一ボタ山が滑りはじめ、結果は悲惨なものになった。 我が家も被害にあったが、倒壊には至らなかった。かろうじて200メートル手前でボタ山は泊まってくれた。

結局、ボタ山の滑りが停止したのは、その日の午後3時頃と記録に残っている。私の記憶に 生々しく残っている光景は、何も見えない真夜中から、次第に明るさが出てきた夜明けの瞬間のボタ山崩れの様相でした。

停電のまま夜明けを迎えた避難所で、ただ住宅の倒壊する音と、ボタ山が崩れる音だけを聞いていた私にとって、夜明けに見た光景は、町の大半が土砂で呑み込まれていて、ただ息の詰まる光景でした。

もう駄目か・・とも思った。 そうです、潜龍という町の終わりへの道の第1歩でした。

この後、追い打ちをかけるようにして猪調中学校の焼失(大半)した。次回の回想にしましょう。

その子が私の後ろの席だったのでドキドキもので、残念だったのは、その子を見る為には体をよじらせて振り返ら無ければならなかった。

その子が私の後ろの席だったのでドキドキもので、残念だったのは、その子を見る為には体をよじらせて振り返ら無ければならなかった。 高校受験がそろそろ近くに迫って来た頃、私は担任の原田先生の面接を受けることになった。

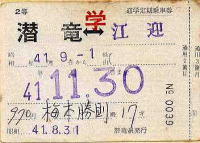

高校受験がそろそろ近くに迫って来た頃、私は担任の原田先生の面接を受けることになった。 り道は緩やかな上り坂、行くときと違って、自転車を漕ぐ足も軽く、彼女を後ろに見ながら自宅へと急いだ。勝手なもんでそのまま中学校へと向かった。 入試の合否は焼け残った校舎側の石垣にも張り出されていたのである。今と違って、FAXやメールが有るわけでは無いので、手書きの合格発表でした。 間違いが出ないのかと思ったが案の定間違いが1件あった。不合格を合格に間違えたのであるから最悪である。中学校にも各高校の発表が張り出せるのであれば何も高校まで行くこともなったなかったのであるが、合格していたので徒労になることもなく疲れも感じてはいなかった。

り道は緩やかな上り坂、行くときと違って、自転車を漕ぐ足も軽く、彼女を後ろに見ながら自宅へと急いだ。勝手なもんでそのまま中学校へと向かった。 入試の合否は焼け残った校舎側の石垣にも張り出されていたのである。今と違って、FAXやメールが有るわけでは無いので、手書きの合格発表でした。 間違いが出ないのかと思ったが案の定間違いが1件あった。不合格を合格に間違えたのであるから最悪である。中学校にも各高校の発表が張り出せるのであれば何も高校まで行くこともなったなかったのであるが、合格していたので徒労になることもなく疲れも感じてはいなかった。