|

トレーラーバス(西肥バス) この写真が欲しかった~! 停留所の表の壁に時刻表が見えます。 正にトレーラーですね。潜龍の停留所から佐世保へ向かうとき、このバスが来ると嬉しくて。黒くて大きな”ワニグチ鞄”下げた見眼麗しい?車掌さんも乗っていました。 昭和32年ごろまで走っていたように記憶しています。 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

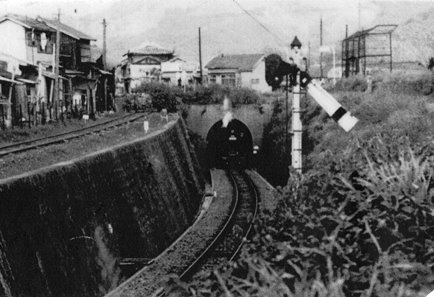

猪調中学校横のトンネル 急こう配のトンネルの中を喘ぎ?ながら登って来る蒸気機関車。当時は5両編成でしたから重くてね、登り切れず途中で止まってしまう事もあったのです。 そんな時は、一旦、後戻りして、そこから勢いをつけて再び登ることも有ったのです。 手前の信号機、今の鉄道ファンにとっては貴重でしょうね。 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

猪調中学校の教員の皆さま(昭和28年) 校舎の表玄関付近で撮影されたのでしょう。 分かりにくいのですが、私達(昭和23年生れ)の恩師も確認できます。香林先生です。 最前列に音楽の山川先生(女性)も、若いですね。 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

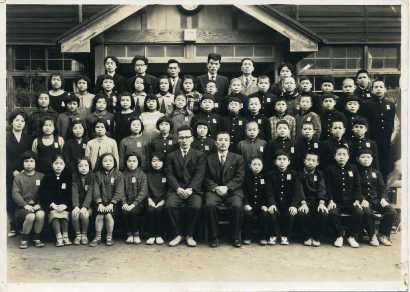

小学校5年生(川谷さん)の時の先生方 何が気に入らないのか、そっぽを剥いている先生が数名。 いえいえ、当時は、遥か彼方を見るように映る事が流行っていたんです。所謂、今で言う”映え(ばえ)”何です。坂本竜馬の太平洋を見ているような写真が有りますね。 最前列の”ちょび髭”先生は、教頭先生? 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

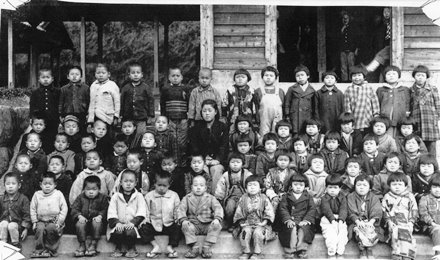

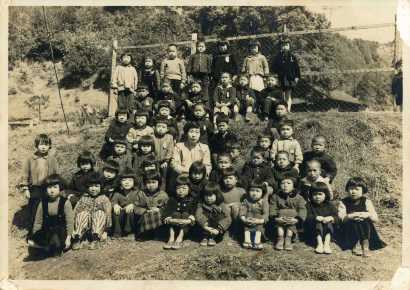

国民学校一年生(昭和21年) 時代を感じますね。中には着物姿の生徒もいます。みんな逞しかった・・。 場所は、下の校舎から上の校舎に向かう渡り廊下の前ですかね。体育道具室が有った事を思い出しました。 写真を見ていると忘れていたことが次々と思い出されます。 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

学芸会風景 写真を提供していただいた川谷さん小5の時の学芸会風景です。 当時、ピアノは無くてオルガンだけだったそうです。 ハーモニカを吹いている生徒がいますね、私も学芸会はハーモニカでした。 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

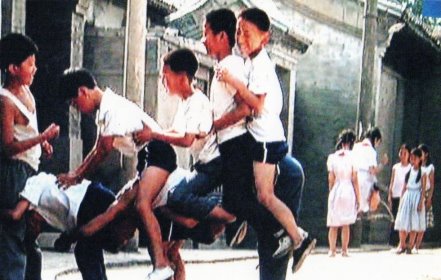

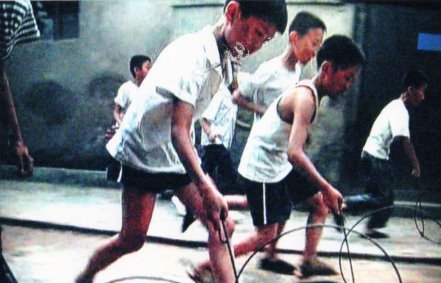

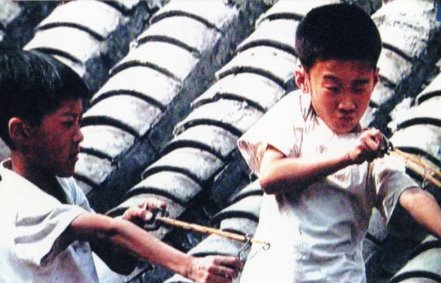

子供たちの遊び ”馬乗り”、”リム回し”、”ビー玉”、”ゴム銃” ”ぺちゃ”、”釘でんぽう”等々、遊びに夢中でした。 特に、寒い冬の”馬乗り”は、温まって最高でした。今のテレビゲームなんて想像も付きませんでしたね。(無くてよかった―ッ) 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

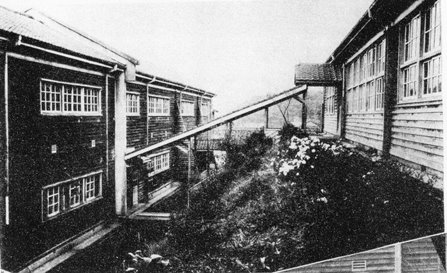

猪調中学校の裏校舎 昭和38年?冬に焼失の裏校舎です。 此処では、家庭科、音楽科等の授業が行われていました。 家事の時、怖さ知らずの男たちが重い”ピアノ”を持ち出したそうです。正に”火事場の馬鹿力”ですね。 今も生徒たちの歌声が聞こえて来そうです。 🎵お~牧場はみ~どり・・ 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

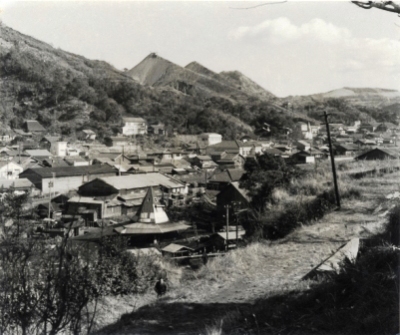

住友炭鉱のボタ山 ”ボタ山崩れ”の前。トロッコのレールの脇を登っていて怒られた事を思い出します。 そうそう、”化石”探しもしました。 ボタ山の頂上を抜けると”江里”の街が見えましたね。 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

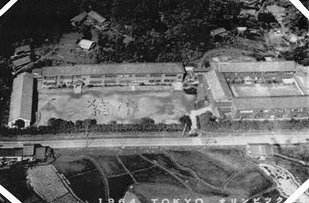

昭和39年頃の猪調小学校 「へ―ッこんな航空写真が有ったんだ・・」 1964年の東京オリンピックを記念して撮影されたそうです。 当時、私は16歳だった。 ”下の校舎、上の校舎”とよんでいた。今は、下の校舎も上の校舎も取り壊し、上の校舎の跡地に鉄筋コンクリートの校舎が建っている。 写真左下に文房具屋さんが見える。小学校の前は、一面田んぼで、春になると”菜の花畑”となっていた。 写真提供:愛知県在住 川谷様 |

|

昭和30年頃の写真 「ウワーッ、やっぱり乗ったんだ」、「羨ましい!」、イヨーっ、大統領」。 そう、私もこのエンドロスに何とか乗れないものだろうかと思案したものです。 因みに、エンドロスは日窒鉱業所から江迎港へ石炭を運ぶロープウェイのようなもの) 乗り易い場所と、降り易い場所を確認したものの、近寄ってみると思いのほかエンドロスは大きく、スピードも小学生の我々にはすこぶる速く感じられたのです。結局、思いは遂げられず断念した次第でありますヨ。 この方、どこぞの冒険家か、はたまた世をはかなんでいらっしゃるのか、高尚な趣味の持ち主なのか?。 しかし、撮影された方も見事なものです。 以下は撮影者と冒険家?の会話、 「ようし、そこで身を乗り出せ、落ちるなよ、動かんと、顔ばこっちに向けとかんね」 「どうやって降りるとね」 「乗ったとこで降りらんね・・」(全長32㎞を一周するようです) 写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 |

|

昭和30年~35年頃の写真 ”三つの歌”の野外劇場模様です。 写真右奥に教会(聖母幼稚園)が見えますから、その前の広場だと思います。 子供たちはムシロを敷いた桟敷で、今か今かと開演を待っている風景です。 下の写真は、おそらく撮影者の奥様かも知れません?。昭和の美しい女性達ですね。 お二人の会話です。 「あんた、うちゃ恥ずかしか、手ば握っといてくれんね」 「お口パクパクでもよかね」 「優勝したら賞金はやらんけんね」 しかしですな、”三つの歌”はNHKの専売特許だったと思うのですが、これは”長崎文化放送”のようです。 当時は、”三つの歌”偽物が横行していたようです。 因みに、”三つの歌”の賞金を一言説明、3曲間違いなく歌うと2,000円、2曲で500円、1曲で200円という具合で、要するに”三つの歌”の所以です。 舞台天幕には、親和銀行潜龍支店、潜龍地区商店連合会と書かれています 写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 |

|

江迎日窒江迎鉱業所恒例の大運動会の光景です。この運動会は猪調小学校の校庭を1日借り切って町内対抗として競い合っていました、大人も子供も我町内の勝利の為に本気で頑張っていました。ゴールインしている写真の裏面を見ますと、毎日新聞社の写真審査会で特選入賞となったようです。 時は、昭和30年11月8日となっています。 当時のカメラでゴールインの瞬間を撮影できたということは、この撮影技術は相当なものです。 走者のすべては“裸足”で、「裸足にあらざる者は人にあらざる・・」時代でした。 写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 |

|

この写真も前の写真同様、江迎日窒江迎鉱業所恒例の大運動会です。写真の裏面記載によると、どうやら”暗号競争”の光景ですね。 手前勝手に少しばかり説明を加えますと、男性群が勢いよくスタートした後、途中で各々が手紙を拾います。手紙には、途中で待ち構えている”見目麗しい”女性の特徴(美人かそれなりにか、金持ちか・・など)が書かれていますので待ち構えている女性を見つけてゴールへ向かいます。 時には、手紙の内容より自分の好みの女性と一緒にゴールインする人もいたのではないでしょうか。 この女性たちも”裸足”です。「裸足にあらざる者、美人にあらざる」か。 写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 |

|

幸和町(炭鉱住宅)での畳表張替風景です。 車もそんなに普及していない時代でした。作業台をリヤカーに積んで現地で作業をするのです。のどかな雰囲気が伝わってきます。 奥のほうに小さな橋が見えます。今も残っていて場所が特定できます。 職人さんの名前は、”田川さん”?、”中村さん”?。 季節は、初夏ではないでしょうか。こうやって一枚の写真から色々な思いがこみ上げてきます。写真ってすごいですね。 写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 |

|

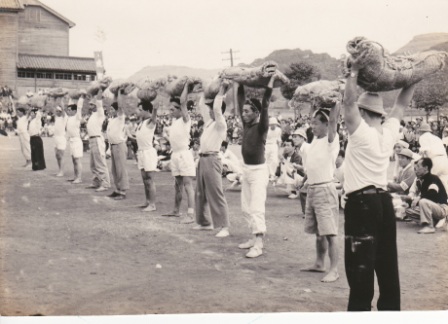

これもおそらく江迎日窒鉱業所の大運動会風景でしょう。 力自慢の体力持久力を競う、「俵重量挙げ競技?」。 俵をどれだけの時間挙げていられるかという、力なくしては参加出来ない各地区の精鋭が満を持しての出場となり、応援の方も徒競走と違い、太鼓、笛等の鳴り物は影を潜め、運動場全体が静まり返った中、それでも始まりの合図は「よ~いドン」の威勢の良いピストルの大きな音が静寂の中、向かい側の鷲尾岳を通じて響き渡るなかで競技開始です、この競技の勝敗は、持ち上げた俵を地面に落としたら競技終了となり、最後まで俵を挙げ続け残った人が優勝となります。 写真をよく見てみますと、俵の持ち挙げ方に大きな差があるようです、俵が頭に接触しそうな人がいれば、肘が曲がっている人、まっすぐ伸びている人等それぞれの持ち方で勝負をかけ まさに手に汗を握る思いの競技でした。 小学校の運動会にも”俵運び”という競技がありましたね。当時(6年生)、私は痩せっぽちで、気も弱く、金もなく・・で、俵を持ち上げられず悔しい思いをしていました。 写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 |

|

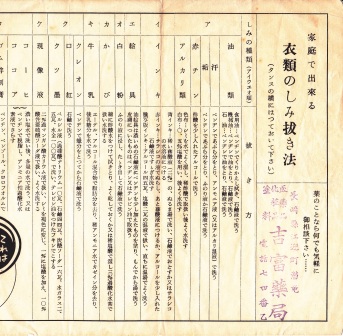

吉富薬局が配布した”衣類のしみ抜き法”のチラシです。 この薬局は、現在の国道と潜龍川の橋が交わる場所にありました。当時には珍しく鉄筋コンクリート造りの建物でした。 国道を挟んで向かい側が猪調郵便局、その隣が浦上家具店、薬局を正面に見て左側が田尻家具店(ガラス屋)で右側が和菓子と料亭?の・・屋号は忘れました。 冬のある夜中、大火が発生し近接の”クジラ屋さん”や”焼き芋屋兼駄菓子屋”などを含めてこの付近は全焼したのです。(8軒ほど) 私の父は吉富さんと仲が良かったので、私の家を頼って一家は避難してこられました。しかし、私の家も類焼の恐れありということで別の場所へ避難されたようです。 吉富薬局には二人の男兄弟がおりまして、長男は私と友達でした(2歳年下)。 この大火の後から潜龍という町の衰退が始まっていったように思います。 チラシを詳しく見ると、電話番号が”74番乙”となっています。今思うと、不思議な電話番号ですね。 資料提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 |

| 昭和36年、猪調小学校の運動会風景(ビデオ) このビデオを見ながら気がつたのですが。昭和36年頃に”鼓笛隊”のようなものが有ったかしらん?と思うのです。 潜龍という町を挙げての運動会で”部落対抗リレー”は運動会のフィナーレを飾る大イベントでした。 極めつけは、アンカーである猪調の”小林君”、田ノ元の”大宅君”のデットヒートです。大興奮で見ものでした。 運動場に面した教室の窓と言う窓は全て取り払われにわか観覧席のようでした。 やがて運動会が終ると最後は整理運動です。ラジオ体操第二が始まります。体操の終わりは深呼吸です。すると、生徒2,700人の息が風となって運動場に流れるのです。 ♪待ちに待ちたる運動会/来たれり、来たれり/あ~あ愉快・・ |

|

|

写真提供:川久保町に住んでおられた本田様からです。 猪調小学校の恩師の貴重な写真、有難うございました。 懐かしい先生方の顔を見ていると懐かしい思いでが蘇ってきます。 大宅先生、野村先生、百枝先生、川瀬先生、作元先生、岡本先生、山下先生、家庭科の先生、保健室の先生・・それに小使い室のおじさん・・。 皆さん戦争を経験された人たちでしたが戦争のお話は一切なかったように思います。 |

|

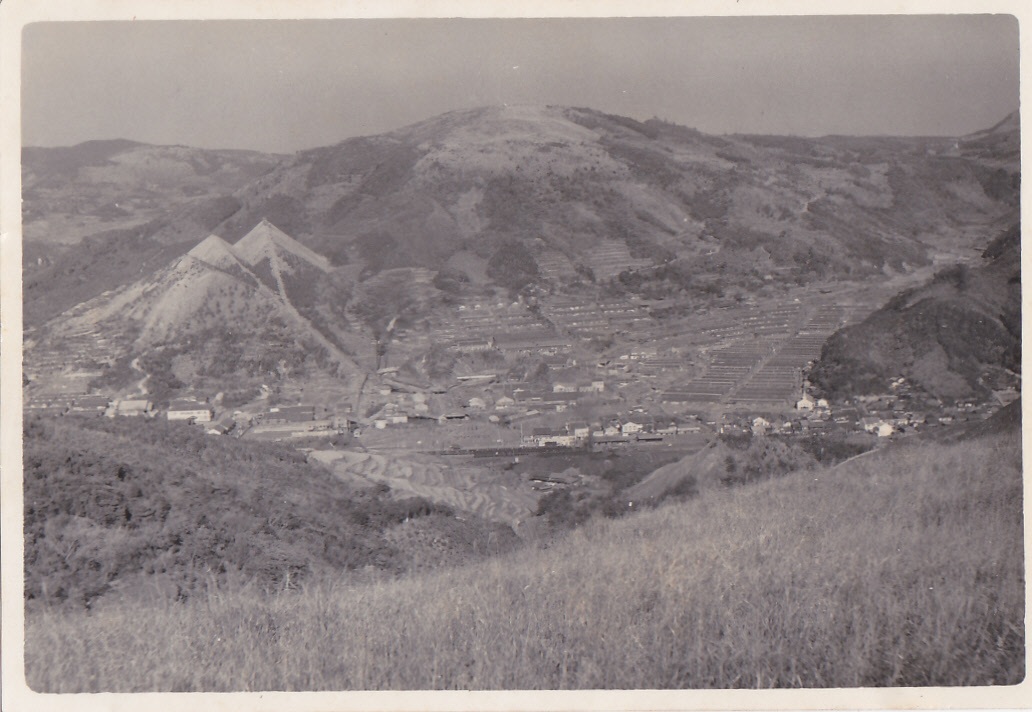

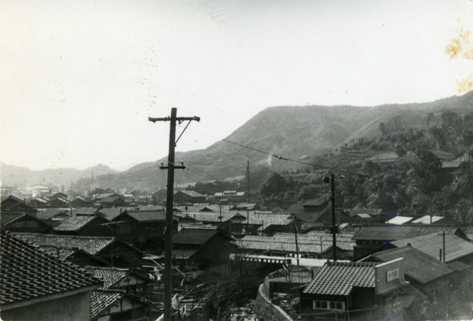

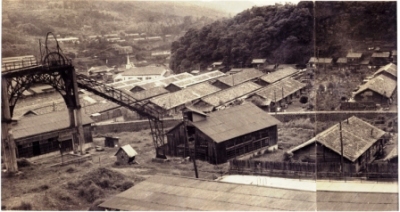

写真提供:川久保町に住んでおられた本田様からです。 貴重な写真、有難うございました。 本田さんは猪調小学校昭和35年卒業で、その後は潜龍を離れられたそうです。 写真は、炭業所のボタ山の上の方から撮影されたもののようです。 一枚目の写真左中央に”山の神”の参道が見えます。その入り口が済美館(映画館)です。左に見える大きな建物は”橋本病院”かな? 撮影された場所には何度か登ったことがあります。この付近には、昔、人が住んでいたような痕跡(石垣)がありました。 残念ながら猪調中学校は見えません。 |

|

写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです 昭和30年頃?の潜龍駅風景です。 炭鉱が全盛期の頃、日本のエネルギーの一部を荷なっていた潜龍の石炭は、この駅から関西方面に出荷されていた。 炭鉱が閉山になると、多くの友達と別れる舞台となった駅でもあります。 北海道方面に移動していく別れの列車には、たくさんの友達が乗車しており、その列車からの五色のテープは何時までも空中を泳いでおりました。 そして、ボタ山崩れで山の下敷きになってしまった駅なのです。 写真を見ると、吉井方面から学生さんが沢山降りてきています。おそらく乗車率は100%以上だったのではないでしょうか。しかも、4両編成ですからすごいですね。 私もこの列車に乗って江迎まで通学しておりました。1両目の客車は、貨物室と客室がセパレートになっています。私は貨物室が妙に好きでして、春夏秋冬、外の景色を眺めながら通学をしておりました。 この写真を見ていると、ジーンと感情がこみ上げてきます。 |

|

写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです

|

|

写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです 昭和35年頃の猪調小学校講堂の式典?風景です。 生徒数が2,700人を超える頃には、この講堂を三つに仕切って教室としておりました。 昭和37年、猪調中学校(3月)の火災の後にはこの講堂を使って猪調中学校の分校としていた。 この講堂では、学芸会が二日間の二部形式で催されていました。 何故二部形式か?というと、生徒数が多かったので一日で全員が演目に参加することは不可能だったのです。よって、同じ演目を二日間にわたって演じるのでした。 観客は生徒数よりも父兄やら、生徒とは関係のない町中の人達で、弁当持ちこんでの観劇会のようで大盛況でした。 同級生がピアノ独奏をしましたが、生のピアノ演奏を聴いたのは生まれて初めてでした。曲は”エリーゼの為に”でしたね。”容子さん!今でも目に浮かびますよ” |

|

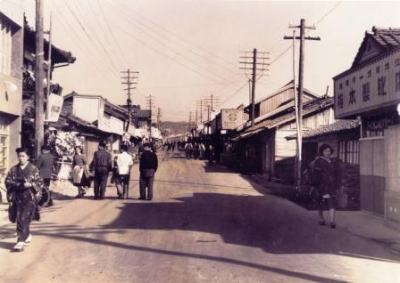

写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 昭和32年の稚児行列(七五三)風景です。 子どが多かった時代だから行列は長蛇になっている。今ではこのような風景を見ることが出来ませんね。 写真を見れば、潜龍や猪調が絶頂期だったことがうかがい知れます。しかし、この2,3年後からその陰りが見え始めます。 行列は田ノ元商店街から始まり、猪調までを練り歩くのでした。 家内が写真の中央あたりに自分の姉妹を見つけました。 |

|

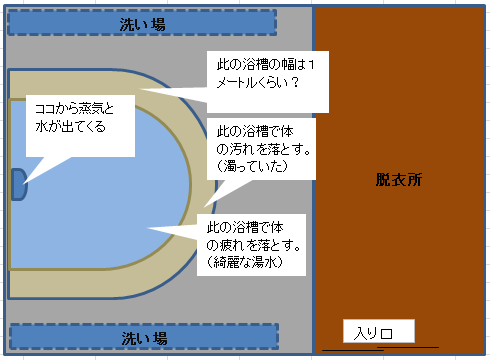

写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 昭和30年代だと思います。潜龍のプールです。 底の見えない濁った水でも平気で泳いでおりました。不思議と誰もお腹の不調を訴えたものはおりませんでした。おそらく当時の子供たちは免疫力が強く逞しかったのですよね。 私も朝から夕方まで唇が青くなるまで泳いでおりました。結局、慢性の中耳炎になってしまい、今では右耳の聴力がほとんどありません。 左奥にある大きな建物は炭鉱の風呂場です。一般の私たちは入れないのですが、プールで泳いだ後に入っていました 。 因みに、その風呂の内部は左図の通りです。 浴槽がセパレートになっていて、外側の浴槽で現場の汚れを落として内側の綺麗な湯水の浴槽に入る形式なのでした。外側の浴槽は石鹸や汚れで濁っていました。 内側の湯船で疲れ癒した後は、外側の湯船を乗り越えるのです。よく覚えていませんが、別の場所にあがり口が有ったのではないかと思います。 |

|

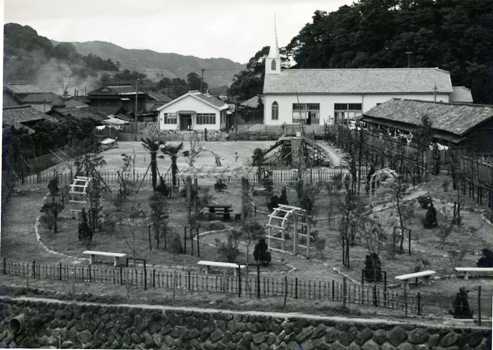

写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 潜龍にたった一つの教会が建ちました。聖母幼稚園も一緒に開園です。私の妹はこの幼稚園に通いました。 ある日、教会の中に入れてもらったのですが、イエスキリストの磔姿を見た途端、恐ろしくなって二度と入ることは無かったのです。でもシスターたちは優しそうでした。 手前側の整備された公園は私の記憶にありません。 中央の広場には作りかけ(工事中)の遊具があります。完成後は”滑らない”滑り台としてあまり使われなくなってしまいました。 紙芝居のオジサンが自転車でやって来て、滑り台を背景にペダルに片足をかけて何やら大袈裟な声を上げて紙芝居を演じておりましたね。 右側の炭住は”岩下町”ですね。 手前側の石垣は潜竜ヶ滝から流れてくる”潜龍川”です。 忘れていました、広場では野球をやっていました。”江湖君”はホームランバッターで時々教会の屋根越しのホームランを打っていました。その”江湖君”はもうこの世に居りません。(法雲寺の住職) |

|

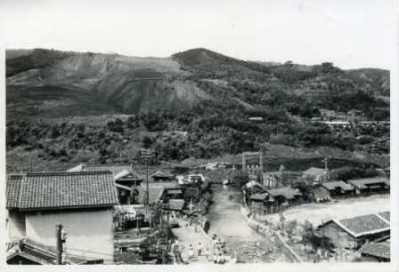

写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 異様な形の山の麓に猪調中学校が有る風景ですから、撮影した場所は国道204号線上?、違った!幸和町からでしょうか?。炭住の旭町が見えます。”写真提供の武藤さん”によると、下部中央に”こむかい橋”が見えるとのことです。 |

|

写真提供:幸和町に住んでおられた武藤様からです。 年代は不明ですが、おそらく炭鉱が全盛期だったころの写真でしょう。 よーく見ると昇り旗には、平野町、志戸氏、幸和町、川端町、山手町の町名が書かれています。 この風景は、会社(”炭業所”)が開催した町内対抗運動会のようです。 |

|

旧・猪調中学校です。写真は焼失後に廃校になった哀れな我が母校です。 2階左端が3年1組、私の教室でした。 今はもうこの姿も消え去りました。 |

|

吉井駅から潜龍駅までの線路は急こう配で、当時のSL(蒸気機関車)は真っ黒な煙を吐き、喘ぎながらこのトンネルを通過していきます。 時々途中で立ち往生します。暫く後ずさりし、勢いをつけなおして登ってきます。 中学校のグランドからバレーボールや野球のボールがネットを飛び越えて落ちていきました。危ない思いをしてトンネルまで下りて行ったことを思い出します。 |

|

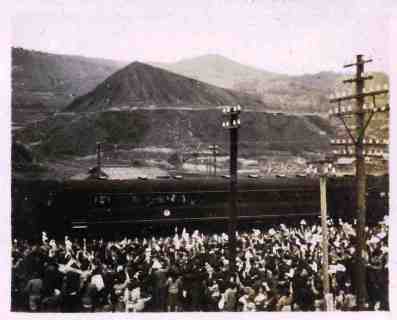

終戦直後(昭和24年5月24日から27日)、昭和天皇は全国巡幸の途中、長崎県に来られた。途中、北松炭田を視察され潜龍にも立ち寄られた。左の写真は、丁度お召列車が潜龍駅に到着したところである。 町中の人々が日の丸を手に手に天皇陛下をお迎えしたのである。 後方のボタ山はのちにボタ山崩れを起こす。高さはまだ半分程度である。 下の写真 私が小学校のころにも来られ、私たちは江迎駅でお迎えしたが下車されることはなかった。父は自宅のベランダから手を振ったと言っている(上から目線)。時代が徐々に変わっていたのである。 |

|

写真を追加しました。 潜龍駅に到着され、これから炭鉱の視察に向かわれるのです。 右端中央、少し見にくいのですが、お年寄りが膝まづいて天皇をお迎えしています |

|

石炭を満載したエンドロス(エンドレス)が港へ向かう。 エンドロスに乗ってみたいと思った。 近くに寄って見ると想像以上の大さに少したじろいだ。 遠くでエンドロスの行きかう音が「カラカラ」となっていた。 |

|

炭業所のボタ山から望む潜龍のボタ山。野放図に積まれていくエネルギーのゴミ。 次第に巨大になっていくボタ山、しかし誰も気にすることはなかった。 |

|

川端町の入口で向こうに川が流れているはず。 川の向こう側が川上町。 川上町の炭鉱の風呂にもらい風呂をしていた。 入浴中に石鹸を誤って流してしまった。 母に叱られ、流された先の川に取りに行けと言われた。 不思議と流れた石鹸は見つかった。 |

|

父親を迎える家族たち。こんな風景はもう見ることができない。 よい時代だったのかもしれない。 落盤事故の時もここで父親の安否を気遣った。 |

|

右隅の店は私の家。(梅本製靴店) 道路(国道)はまだ舗装されていない。 どうやら正月の風景のようだ。 左の建物の裏が「遊郭 三日月」です。 下の写真は、ボタ山崩れの後商店街です。昭和37年の秋です。 |

|

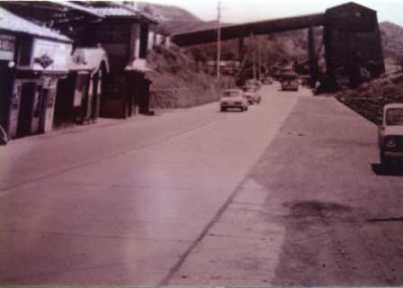

潜龍駅から田ノ元方向を撮影したものです。この道を通って毎日中学校へ通ったのです。 右の建物は、ここに石炭を貯めた後、貨車がこの建物の下に入り石炭が積み込まれるのです。 少し、先に貨車引き込み用の踏切がありました。乗り合いバスは踏切の手間で止まり、女性の車掌さんが下りて踏切を渡り、安全を確認すると「オーライ」と運転手に手を挙げ合図します。乗り合いバスは、やっと踏切を渡れるのです。 |

|

炭住(炭鉱の住宅)は旭町だろうか。 手前の丸い形をしたものは、ガラ(コークス)を作る泥炭の山。その山からは白い煙が出ている。不完全燃焼させてガラを作るのだ。この煙が町中にたなびき空も霞んでいた。 誰もこの霞をスモッグとは言わなかった。 中央に国鉄(現在はMR)松浦線が通っている。 この旭日町にはK君やMさん達が住んでいた。 |

|

坑内での食事風景だ。父親たちは汗みどろになり、粉炭で体中が真っ黒になってしまう。 坑内から出てきた父親たちの姿は見分けがつかない。 日本のエネルギーを背負ってきた男たちの姿だ。 |

|

潜龍の「山の神」から撮影した街並みだろう。右上に白っぽく見えるのが後にボタ山崩れを起こす炭業所のボタ山だ。 この「山の神」は猪調中学校の教室から見える。この「山の神」に男女が昇っているのを見つけると教室は騒然となる。何を想像していたのだろうか。 |

|

左中央に「田ノ元」の公民館が見え、その奥の横に長い建物が焼失前の「猪調中学校」だ。 閉山が始まったころの写真のようで空き地が目立つ。 街には映画館が二つあった。「済美館」と「江友館」。済美館には昭和の大歌手の「小畑実」も来た。 |

|

岩下町を潜龍のプール上の「若葉町?」から見た光景です。手前の屋根がプールの屋根です。 中央の設備は、坑内から石炭を積載したトロッコを巻き上げる設備です。24時間カラカラと音を立てていた。命綱のようなものだった。 今は公園になっている。 このプールからのちにオリンピック選手が育った。 |

|

この写真も岩下町です。横を流れる川の上流は、「潜竜ヶ滝」です。ここから先の川の色は、「ぜんざい色」です。洗炭?(選炭?)のため水が濁ってしまうのです。川底も泥炭だらけで魚など住んでいなかったように思います。 しかし、現在は「アユ」が泳いでいるそうです。自然の営みはすごい。 |

|

「エンドロス」の鉄塔付近からの撮影でしょうか。中央上に巨大なボタ山(潜龍鉱業所)が見えます。中央付近が我が家です。このに住んでいたのは18歳の頃まで。よくぞ育んでくれたと感謝している。 |

|

ボタ山崩れのあった午後の潜龍駅風景。 この後、ボタ山の下敷きとなり消滅する。 怖いもの見たさの住民も切符なしでプラットホームに立つ。 でも、列車は来なかった。 |

|

ボタ山崩れの序盤、手前に立っている場所は不通になった国鉄松浦線線路上。右上の洋風の建物は理髪屋さん。この奥が川端町で、山にせり立つように建っているのが川上町。 鉱業所のトラックを使って住民の避難が始まっている。写真でははっきりしないが、知人もいる。 この日の夜中から本格的なボタ山崩れがはじまり、この一帯はボタ山の下となる。 |

|

夜が明けたらこの有様。ボタ山の向かいの山に迫るように崩れていた。「東日本大震災」のほうがはるかに大きい災害だが、私たちには初めて見る悲惨な光景だった。 この日から私たちの人生も大きく道をそれ始めた。 |

|

航空写真だ。私の家も見える。左端に上から下に走る国道沿いに店があった。ボタ山の下敷きにはならなかったが、潜龍川が堰止められたため、床上浸水となった(左下隅) |

|

このボタ山崩れの写真は「若葉町」方面から撮影されたものです。中央あたりに変電所が見ます。 中央下には「潜龍川」が見えます。この川が崩れたボタ山に堰き止められ、国道204号線が川と化したのです。 |

|

復旧作業途中の光景だ。 左端が「松本スーパー」、右に向かって「上野写真館」、「・・肉屋」、「猪調郵便局」、そして、「丸美屋洋品店」かな。国鉄松浦線は復旧している。 復旧作業中の重機を見ては、「重機の運転手になりたい」と思った。 |

|

中学3年生の修学旅行である。 後ろは、熊本城であろう。 真ん中の写真が3年1組。上は平野先生の学級である。バスガイドさんが持っている旗が”5”だから3年5組であろう。 貸切バス9台を連ねての修学旅行だった。 初めての一泊旅行であったと思う。 昔のことだから記憶がアヤフヤで確信しているわけではないが・・。この頃はまだ”食料管理法”という所謂“米の配給制度”が残っていた。 修学旅行には各自がコメを持参していたように記憶している。宿泊先の旅館に渡し、それを我々が食べるのである・・と記憶している。 原田先生の酒臭い授業が懐かしい。 下の写真は、水前寺公園かな・・ (写真提供:浦 八州治さん) |

|

猪調中学1年生。 後ろの教室は、ベビーブームの影響で建て増しされた講堂兼教室である。卒業式もここで行われた。 右寄りの上部に白いものが見える。これは”読書をする少女”という題名の象だと思われる。(平野先生の作品かな) 私はこの教室で補修を受けた。 (写真提供:浦 八州治さん) |

|

猪調小学校2年生。 綺麗な先生で評判だった。この学級の生徒になりたかった。名前は・・忘れた。(拡大して見て) 下の校舎の向かって左側の入り口で。朝礼の時は校長先生がここで挨拶をしていた。 (写真提供:浦 八州治さん) |

|

猪調小学校1年7組。 下の校舎の向かって右側の入り口付近である。 記憶をたどれば、1年15組まで有ったのかな?。 写真左上に渡り廊下らしきものが見える。この先にトイレ(便所)が有り、その先の階段を上って行くと上の校舎へと繋がっている。直進すると職員室にたどり着く。 因みに、便所掃除は臭くて辛かった。しかも給食の運搬はこの臭い便所の前を通るのだから今にして思えば不衛生極まりない。 (写真提供:浦 八州治さん) |

|

猪調小学校1年7組。 貴重な写真が見つかった。後ろはプールである・・が、残念ながら見えない。今もきれいに補修され使われている。のどかな春の風景だろうか。 因みに、私は1年4組で綺麗な白石先生の学級だった。 (写真提供:浦 八州治さん) |

|

上が猪調小学校4年生で、堤原(つつんばる)への遠足だろうか。 下の写真は5年生。 大宅先生が懐かしい。 今にして思えば、当時の女子は美形が多かったなと思う。既に”艶”があるではないか。 男子よりも女子の方が早熟だったのである。 因みに、私が誰かを好きだった・・という記憶は無い。 あの頃に戻りたいと思いつつ、この後に続く友達との別れは味わいたくないと思う。 一番下の写真は小学6年生の写真である。場所は上の校舎の職員室前である。この入口を突っ切ると”小使いさん”の居室があった。”子使いさん”の顔が頭の中をチラ、チラっと過るが、なかなか思い出せない。優しいオジサンだった。 (写真提供:浦 八州治さん) |

|

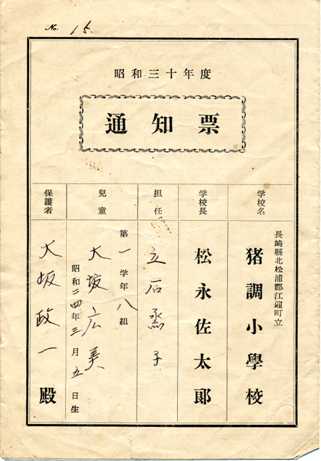

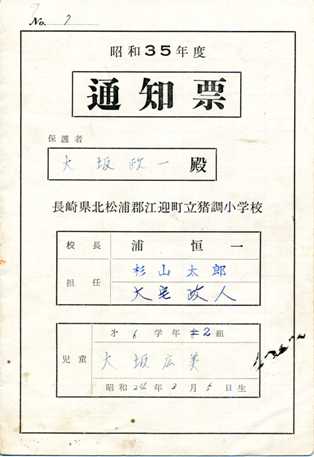

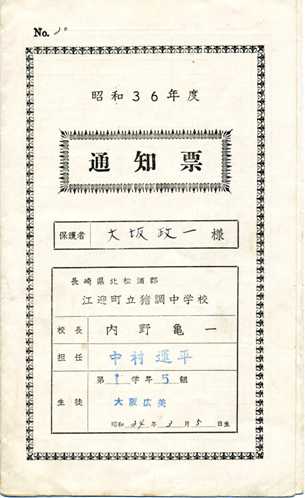

懐かしの”通知票”発見! カミさんが「こんなの見つかった」と古い”通知票”を見せてくれた。 今年亡くなったカミさんのお母さんが大事にとっておいてくれたらしい。 私の”通知票”は、あまりの成績の悪さをしってこの世から葬りさったようだ。 カミさんからのきつい要望で、中身の成績は絶対に公表するなとのお達しだったので今回は割愛した。しかし、なかなかのものである。 こんな”通知票”を大事にとっておいてくれた義母の子供たちに対する”愛”を感じてしまった。 上から順番に、小学1年生、2年生、3年生、5年生、6年生、中学1年生である。 |